Öffnungszeiten

Mo bis Fr: 8.00 - 18.00

Sa: 8.00 - 14.00

31303 Burgdorf

Agrardrohnen in der Landwirtschaft sind längst mehr als ein Trendwort – sie entwickeln sich zu einem praxisnahen Werkzeug, das vielen Betrieben handfeste Vorteile bringt. Doch für wen lohnt sich der Einsatz besonders? Niedersachsen als eines der größten Agrarbundesländer bietet eine enorme Bandbreite an Bodentypen – von den sandigen Heideböden rund um Celle oder Lüneburg bis zu den lössreichen Börden-Regionen bei Hildesheim und Braunschweig/Wolfsburg. Jede Region (z. B. Hannover, Hildesheim, Celle, Braunschweig, Wolfsburg, Minden, Hameln) hat ihre spezifischen Bodenbedingungen und Herausforderungen in Ackerbau und Grünland. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche landwirtschaftlichen Betriebe – abhängig von ihrer Bodengüte und Lage – besonders von Agrardrohnen profitieren. Dabei beleuchten wir sowohl die Nutzung von Drohnen in der Landwirtschaft allgemein, als auch Spezialanwendungen wie Aussaat per Drohne und Multispektraldrohnen (Analysedrohnen). Das Ziel: ein Aha-Effekt, der zeigt, wie moderne Drohnenlösungen Ökonomie und Ökologie verbinden und warum MaxCoreTech der ideale Partner dafür ist.

Niedersachsen vereint einige der besten Ackerböden Deutschlands und zugleich sehr karge Standorte. Im Hildesheimer Raum etwa findet sich die berühmte Hildesheimer Börde mit bis zu zwei Meter mächtigen Lößauflagen. Diese Schwarzerde-Löss-Böden zählen zu den fruchtbarsten überhaupt – sie bringen jährlich Rekordernten und ermöglichen anspruchsvolle Kulturen wie Weizen und Zuckerrüben. Ein Quadratmeter Bördeboden liefert hier durchschnittlich 0,8 kg Getreide oder 5,5 kg Rüben. Kein Wunder, dass diese Böden schon seit über 4000 Jahren ununterbrochen ackerbaulich genutzt werden. Auch Gebiete im Raum Braunschweig/Wolfsburg sowie die Calenberger Lößbörde südlich von Hannover gehören zu dieser Kategorie – landläufig als “Börde-Standorte” bekannt – und bieten höchste Ertragspotenziale.

Demgegenüber stehen die Heide- und Geestböden im nordöstlichen Niedersachsen (z. B. Region Celle, Uelzen oder Gifhorn). Diese Sandböden sind von Natur aus nährstoffarm, oft humusarm und haben ein geringes Wasserspeichervermögen – eine Herausforderung für Ackerbau und Grünland. Historisch galt die Lüneburger Heide als karge Kulturlandschaft; erst der Einsatz von Mineraldünger und Bewässerung ermöglichte intensiven Anbau. Heute werden auf den sandigen Ackerböden der Heide sogar über 50 % der deutschen Kartoffeln erzeugt – was zeigt, dass selbst „schwache“ Böden mit moderner Technik produktiv genutzt werden können. Dennoch bleibt die Bewirtschaftung schwierig: Trockenperioden wirken sich hier schneller aus, Nährstoffe werden leichter ausgewaschen, und das Ertragspotenzial liegt deutlich unter dem von Bördeböden.

Eine dritte Kategorie sind die Hügel- und Bergland-Standorte, etwa im Weserbergland rund um Hameln oder im Harzvorland (bis hin zum Raum Minden an der Weser). Hier gibt es häufig eine kleinteilige Topografie mit Wechsel der Böden auf kleinem Raum – von lehmigen Tälern bis zu sandigen oder steinigen Kuppen. Hanglagen erschweren den Maschineneinsatz und begünstigen Erosion. Die Bodengüte ist meist mittelmäßig; Ackerbau ist zwar möglich, aber mit kleineren Schlägen und höherem Aufwand. Solche Betriebe müssen besonders effizient wirtschaften und auf Bodenschutz achten, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Je nach Bodentyp stehen Landwirtinnen und Landwirte vor unterschiedlichen Herausforderungen – sei es Trockenstress auf Sand, Nährstoffmanagement auf Löss oder Zugänglichkeit und Bodenschonung im Bergland. Genau hier kommen Agrardrohnen ins Spiel. Durch die flexible Nutzung von Drohnen in der Landwirtschaft lassen sich Lösungen maßschneidern: Ob präzise Datenerfassung über jedem Schlag, punktgenaue Ausbringung von Saatgut und Nützlingen oder flächenschonende Befliegung – für jede Ausgangslage gibt es einen passenden Drohneneinsatz.

Sandige Böden – typisch etwa für Betriebe in der Lüneburger Heide (Region Celle/Uelzen) oder im Raum Braunschweig-Gifhorn – stellen extreme Ansprüche an das Wassermanagement und die Nährstoffnutzung. Hier kann der Einsatz von Agrardrohnen besonders sinnvoll sein, um knappe Ressourcen optimal einzusetzen:

Gerade auf leichten Böden ist es wichtig, den Acker möglichst lückenlos begrünt zu halten. Eine Zwischenfrucht, die direkt nach (oder sogar in!) der Vorfrucht gesät wird, konserviert Feuchtigkeit und Nährstoffe im Boden. Mit klassischen Methoden musste man oft bis nach der Ernte warten – wertvolle Zeit, in der der Boden trockenfällt und ungeschützt der Sonne ausgesetzt ist. Agrardrohnen ermöglichen es, Zwischenfrüchte bereits in den stehenden Getreidebestand hineinzusäen. Die Drohne fliegt automatisiert Bahnen über dem Feld und verteilt das Saatgut aus ca. 3–4 m Höhe gleichmäßig im Bestand. Sobald das Getreide geerntet ist, liegt das Stroh schützend über den neuen Keimlingen, die dank Morgentau bereits Feuchtigkeit zum Start bekommen.

Auf den trockenen Heideböden kann so überhaupt erst ein üppiger Zwischenfruchtbestand etabliert werden – in den letzten Jahren scheiterte dieser dort oft an ausbleibendem Regen im Spätsommer. Die frühe Bodenbedeckung verhindert zudem Erosion und Nährstoffverluste: Die Zwischenfrucht nimmt überschüssiges Nitrat aus dem Sandboden auf und hält es über Winter fest. Im Frühjahr profitiert die Hauptfrucht, weil der Boden durchwurzelt, vor Erosion geschützt und mit konservierten Nährstoffen versorgt ist – es lässt sich sogar Dünger einsparen.

Sandstandorte liegen oft in Regionen mit großen Schlagweiten (z. B. ausgedehnte Heideflächen). Hier punktet die Drohne mit Tempo und geringerem Aufwand. Moderne Agrardrohnen können pro Flug bis zu 30–40 kg Saatgut tragen und erreichen Streubreiten von ~10 m. Damit schaffen sie etwa 6–8 Hektar Aussaat pro Stunde – ein Wert, den selbst leistungsstarke Traktoren-Gespanne kaum erreichen. Praktische Berechnungen zeigen, dass die Drohnenaussaat inkl. Pilotkosten etwa 27-30 € pro ha kostet, verglichen mit 80–106 € / ha bei herkömmlicher Drillsaat. Diese drastische Kostensenkung um bis zu 70 % ist gerade für Betriebe auf ertragsschwachen Böden interessant. Jeder eingesparte Euro bei Diesel, Arbeitszeit und Maschinenabschreibung verbessert die Wirtschaftlichkeit. Zudem entsteht keine Bodenverdichtung durch schwere Maschinen – ein Plus für das empfindliche Bodenleben auf Sand.

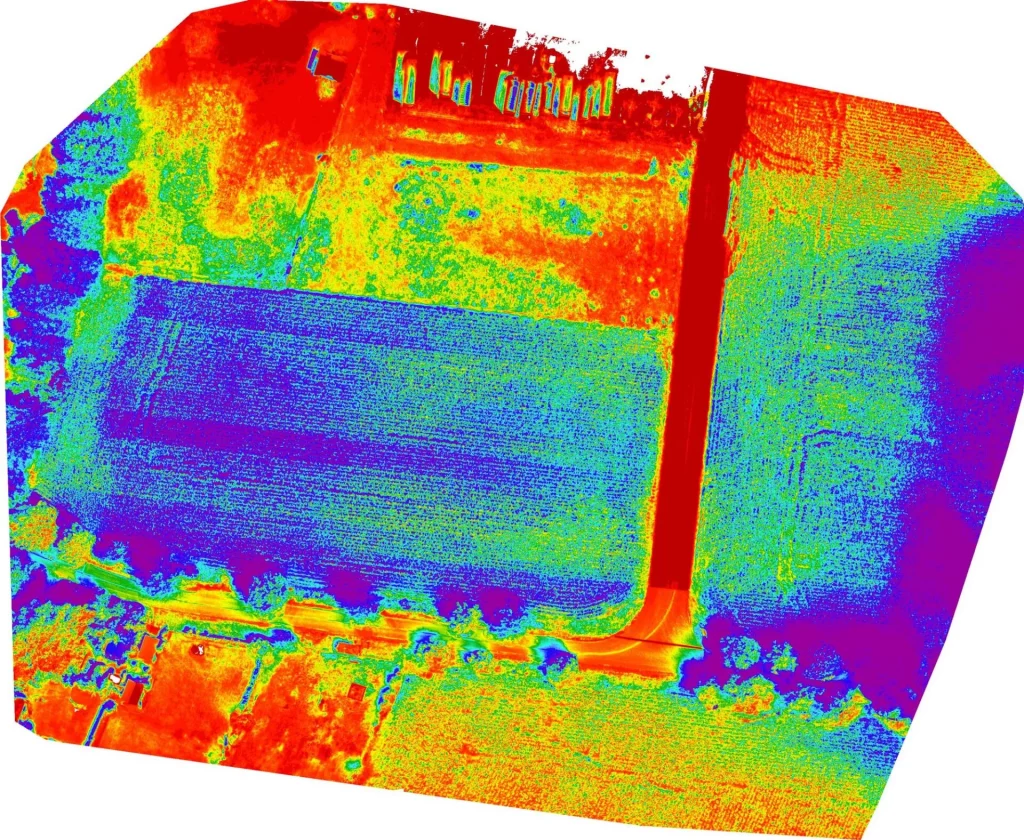

Sandböden sind berüchtigt für Inhomogenität – kleine Bodenunterschiede führen zu Flecken mit unterschiedlich gutem Pflanzenwachstum. Multispektraldrohnen (Analysedrohnen) können via Luftbilder diese Unterschiede sichtbar machen. Aus der Vogelperspektive erstellt die Drohne Karten, die z. B. den Chlorophyllgehalt (NDVI) anzeigen. So erkennt man früh, wo Kulturen im Stress sind (etwa durch Trockenheit oder Nährstoffmangel). Landwirte auf Heideböden können mithilfe solcher Daten gezielt handeln: etwa Teilflächen bewässern oder düngen, anstatt das gesamte Feld gleichmäßig zu behandeln. Das schont Ressourcen und erhöht die Erträge, da schwache Stellen aufgepäppelt und starke nicht überversorgt werden. Die Nutzung von Agrardrohnen zur Datenerfassung hilft also, in diesen schwierigen Böden das Optimum herauszuholen – Ressourcenverschwendung wird reduziert, Produktivität gesteigert. Fast 93 % der Landwirte sind überzeugt, dass digitale Technologien (wie Drohnen) helfen, Dünge- und Pflanzenschutzmittel einzusparen – ein entscheidender Faktor auf sandigen Standorten, wo Inputstoffe leicht verloren gehen können.

Ein Ackerbaubetrieb im Heidekreis mit leichten Böden konnte durch Drohneneinsatz seine Praxis optimieren. Nach der Wintergerstenernte wurde per Drohne sofort eine Zwischenfrucht-Mischung eingesät – trotz anhaltender Trockenheit entwickelten sich genug Pflanzen, um den Boden zu bedecken. Multispektral-Aufnahmen im Sommer zeigten zudem, welche Bewässerungsabschnitte tatsächlich nötig waren. Das Resultat: gleichmäßigere Bestände, weniger Bewässerungsdurchgänge und ein verbesserter Humusaufbau. Hier zeigt sich, für diese Zielgruppe (Betriebe auf Sand) sind Agrardrohnen besonders sinnvoll, weil sie limitierende Faktoren – Wasser und Nährstoffe – bestmöglich managen.

Betriebe auf sogenannten Börden-Standorten – etwa in der Hildesheimer Börde, der Braunschweig-Hildesheimer Lößbörde oder auch fruchtbaren Marschböden in Flussniederungen – verfügen über exzellente Bodenqualitäten. Hier stehen hohe Erträge pro Hektar im Vordergrund. Deren Absicherung und Optimierung ist der Schlüssel, denn jeder Prozentpunkt Mehrertrag oder gesparte Kosten wirkt sich deutlich aus. Agrardrohnen bieten in diesen Regionen vor allem eines: Präzision.

Auf den Top-Böden ist die Produktion bereits intensiv – es wird viel investiert in Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz. Eine Multispektralanalyse per Drohne kann helfen, diese Inputs genau dort zu verteilen, wo sie gebraucht werden. Beispielsweise lassen sich per Drohne Stresszonen in einem dichten Weizenfeld aufspüren, verursacht durch beginnenden Pilzbefall oder leichte Nährstoffunterversorgung. Analysedaten aus der Luft ermöglichen eine teilflächenspezifische Behandlung: Der Landwirt kann Dünge- oder Pflanzenschutzmittel mittels Applikationskarten nur an den identifizierten Stellen ausbringen (z. B. via GPS-gesteuertem Sprüher oder sogar perspektivisch per Sprühdrohne). Das Resultat sind gesündere Bestände bei geringerem Mitteleinsatz. So wird das Maximum aus den Böden geholt, ohne sie zu überlasten. In Regionen wie der Hildesheimer Börde – wo ohnehin Rekorderträge eingefahren werden – kann diese Feindosierung den entscheidenden Vorteil bringen, um trotz steigender Umweltauflagen die Erträge hoch und die Kosten im Griff zu halten.

Bördenböden halten Wasser gut, können aber bei Wetterextremen ebenfalls leiden (Starkregen -> Erosion, Dürre -> Risse). Die Nutzung von Drohnen in der Landwirtschaft erlaubt es, Felder nach Extremereignissen rasch zu inspizieren. Beispiel: Nach einem Unwetter im Raum Hildesheim könnte eine Agrardrohne in wenigen Minuten große Schläge abfliegen und per Kamera dokumentieren, wo Verschlämmungen oder Wassererosion auftraten. Landwirte sehen sofort den Handlungsbedarf, ohne jeden Acker mühsam abzugehen. Genauso lassen sich im Dürresommer via Wärmebildkamera an der Drohne lokale Trockenstellen aufspüren (sogar bevor die Pflanzen sichtbare Schäden zeigen). Auf den ertragsstarken Böden möchte man kein Potenzial verschenken – Drohnen liefern hier einen Frühwarnblick, damit betriebliches Eingreifen just-in-time gelingt.

Hochertragsregionen zeichnen sich oft durch große Feldfluren aus (z. B. die weiten Ackerflächen der Börde, oder die ebenen Marschen). Hier können Drohnen ebenfalls bei der Zwischenfrucht- oder Untersaat glänzen. Wenn zur Erntezeit die Maschinen voll ausgelastet sind (Weizendrusch, dann Rapsaussaat), fehlt es oft an Kapazität für die Begrünung der abgeernteten Felder. Drohnen schaffen Abhilfe, indem sie parallel zur Ernte agieren: Während auf einem Teil des Schlages noch der Mähdrescher rollt, sät die Drohne anderswo bereits Zwischenfrüchte in die Stoppeln. Zeitlich entzerrt man so die Arbeitsspitzen, was auf großen Betrieben sehr willkommen ist. Außerdem ermöglicht die schnelle Begrünung eine längere Vegetationszeit der Zwischenfrucht – mehr Biomasse, mehr Stickstoffaufnahme und Bindung (Leguminosen in der Mischung fixieren N aus der Luft). Das schont den wertvollen Bördeboden und reichert ihn an. Somit profitieren auch Top-Standorte von der Drohnentechnik: Sie sichern ihren Ertragsvorsprung langfristig ab und bewirtschaften nachhaltiger, ohne dass die Schlagkraft leidet.

In der Hildesheimer Börde hat ein Ackerbaubetrieb mit 300 ha Acker den Test gemacht: Mithilfe von Multispektraldrohnen wurden im Frühjahr NDVI-Karten erstellt, um Wachstumsunterschiede im Weizen aufzudecken. Tatsächlich zeigte sich auf einem Schlag ein auffälliges Muster – die Drohne hatte einen versteckten Düngemangel auf sandigerem Unterboden im Nordteil aufgedeckt. Durch gezielte Nachdüngung dieses Teilstücks stieg der Ertrag dort auf Niveau des Restfeldes, anstatt hinterherzubleiben. Gleichzeitig konnte man an anderer Stelle Dünger einsparen. Precision Farming per Drohne zahlte sich sofort aus. Zudem wurde nach der Getreideernte per Drohne eine Untersaat (Kleegras) in den Silomais eingebracht. Der Betrieb berichtet von spürbar besserer Bodengare und keiner offenen Bodenfläche mehr über Winter – ein wichtiger Schritt, um den außergewöhnlich fruchtbaren Boden für kommende Generationen zu erhalten.

In den Hügel- und Mittelgebirgsregionen (z. B. Weserbergland um Hameln oder Grenzregion bei Minden) kämpfen Landwirte oft mit erschwerten Bedingungen: hängige Felder, kleine Parzellen, wechselnde Bodenarten und ein hohes Erosionsrisiko. Hier ist Bodenschonung oberstes Gebot – und genau dabei können Drohnen überzeugen:

Selbst leichte Traktoren können an Steillagen abrutschen oder die Grasnarbe beschädigen. Agrardrohnen erledigen Aufgaben aus der Luft, völlig ohne Bodenkontakt. Das heißt null Bodenverdichtung und keine Schlepperspuren – ein unschätzbarer Vorteil auf Hangterrassen oder Moorwiesen, wo jedes Befahren Schäden anrichtet. Bergland-Betriebe können per Drohne Saatgut auf schwer zugänglichen Flächen ausbringen (z. B. Begrünung von Böschungen, Einsaat von Wildblumen auf Rainen) oder Schädlingsbekämpfung aus der Luft durchführen. Ein praktisches Beispiel ist die Ausbringung von Nützlingen wie Trichogramma-Schlupfwespen gegen den Maiszünsler per Drohne: In zerklüftetem Gelände erspart man sich so das mühevolle Ausfahren mit dem Quad oder zu Fuß. Die Drohne verteilt die Nützlingseier gleichmäßig und schnell über dem Feld – biologischer Pflanzenschutz ohne Strapazen. Das ist besonders sinnvoll für Betriebe im Bergland, die oft personalintensiv arbeiten müssen. Mit Drohnen lässt sich wertvolle Arbeitszeit einsparen, da ein Pilot große Flächen in kurzer Zeit behandelt, während früher viele Helfer nötig waren.

Wo Felder klein und verwinkelt sind, lohnt es sich kaum, die Drille oder den Düngerstreuer aufzurüsten. Drohnen bieten hier Flexibilität: Sie können auch 1-ha-Schläge effizient begrünen oder Nachsaaten auf Grünland ausbringen, ohne teure Spezialtechnik für Kleinflächen vorzuhalten. Gerade im Bergland, wo Weiden und Äcker mosaikartig verteilt liegen, ermöglicht die Drohnentechnik eine gleichmäßige Bewirtschaftung aller Parzellen – unabhängig von deren Zugänglichkeit. Beispielsweise könnten Betriebe im Weserbergland Drohnen nutzen, um nach Maissaat direkt eine Untersaat (Gras oder Klee) in steileren Feldteilen auszubringen, wo der Häcksler später schwierig manövrieren kann. Das verbessert die Bodenbedeckung und verhindert Erosion an sensiblen Stellen, ohne dass der Landwirt jeden Winkel separat befahren muss.

Betriebe in Hanglagen haben es schwer, mit bloßem Auge einen Überblick über ihre zerteilten Flächen zu behalten. Eine Analysedrohne kann hier zu einem digitalen Feldbegehungs-Assistenten werden. Regelmäßige Überflüge liefern hochaufgelöste Bilder aller Schläge, aus denen der Landwirt z. B. Karten der Bodenfeuchte oder des Pflanzenzustands ableiten kann. So erkennt man auch in schwer zugänglichen Hangstücken rechtzeitig Probleme (Wildschäden, Krankheitsnester, Trockenstress am Kuppenhang etc.). Zudem lassen sich via Drohne schöne Gesamtaufnahmen der Felder machen – hilfreich für die Dokumentation gegenüber Behörden oder für eigene Analysen (etwa um den Erfolg einer Erosionsschutzmaßnahme im Bild festzuhalten).

Ein Grünlandbetrieb im Weserbergland hatte wiederkehrende Probleme mit lückigen Wiesen auf Kuppen und in Senken. Mit Hilfe einer Multispektraldrohne wurde die Grünlandnarbe kartiert; dabei zeigten sich klare Zusammenhänge zwischen Bodentiefe, Feuchte und Aufwuchs. Daraufhin plante man standortangepasst Nachsaaten: die Drohne streute auf trockenen Kuppen trockenheitstolerante Gräser, in feuchteren Mulden nachgängigere Kräuter. Schon im folgenden Jahr war ein gleichmäßigerer Grasbestand sichtbar. Außerdem setzt der Betrieb nun auf Drohnen, um jedes Frühjahr Kalk auf die entlegenen Weideparzellen auszubringen – eine Aufgabe, die früher mit viel Handarbeit verbunden war. Dieser Praxisfall verdeutlicht: Selbst in schwierigstem Gelände machen Drohnen präzises Arbeiten möglich und entlasten die Landwirte.

Ein Aspekt, der über alle Bodenarten hinweg Bedeutung hat, ist der Einsatz von Multispektraldrohnen und Analysedrohnen in der Landwirtschaft. Diese mit speziellen Kameras ausgestatteten UAVs liefern unsichtbare Informationen über die Pflanzen und Böden, die konventionell kaum zu gewinnen sind. Egal ob sandiger Heidehof, ertragreiche Börde oder Berghof – Daten aus der Luft helfen überall weiter:

Multispektralsensoren erfassen Lichtbereiche, die das menschliche Auge nicht sieht (z. B. Infrarot). Daraus lassen sich Indizes wie NDVI berechnen, die anzeigen, wie vital die Vegetation ist. Zeigt die Karte z. B. Bereiche mit niedrigem NDVI, kann das auf Nährstoffmangel, Trockenheit oder Krankheiten hindeuten – oft bevor Symptome offensichtlich werden. Der Landwirt kann so proaktiv Maßnahmen ergreifen (Nachdüngung, Bewässerung, Pflanzenschutz), bevor Ertrag verloren geht.

Die Drohnendaten erlauben eine präzise Nutzung von Betriebsmitteln. Warum die gesamte Fläche teuer beregnen, wenn die Karte zeigt, dass nur 30 % akut trockengestresst sind? Warum flächendeckend fungizid behandeln, wenn der Befall sich auf zwei Ecken beschränkt? Durch die Nutzung von Drohnen zur Analyse lassen sich Dünger, Wasser und Pflanzenschutzmittel einsparen, ohne das Risiko einzugehen, wichtige Stellen zu übersehen. Das senkt Kosten und schont Umwelt und Boden.

Viele Betriebe müssen heute gegenüber Behörden, Kunden oder Zertifizierern nachhaltige Bewirtschaftung nachweisen. Drohnenaufnahmen eignen sich hervorragend, um z. B. Begrünungsmaßnahmen oder Biodiversitätsstreifen zu dokumentieren. Ein Nebeneffekt: Die anschaulichen Bilder schaffen auch Akzeptanz in der Öffentlichkeit – man sieht aus der Luft die Blühstreifen, Schonstreifen oder Erosionsschutzanlagen, die ein Betrieb angelegt hat. Außerdem können Berater (etwa von der Landwirtschaftskammer) anhand der Drohnendaten bessere Empfehlungen geben, da sie ein objektives Bild vom Zustand der Felder haben.

Datengetriebene Landwirtschaft ist die Zukunft, und Agrardrohnen sind die Schlüsseltechnologie, um diese Daten effizient zu sammeln. Fast jeder zehnte Landwirt in Deutschland nutzt bereits Drohnen, und in keiner anderen Branche werden Drohnen so intensiv angewendet wie in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist hier Vorreiter der Digitalisierung – einfach weil die Vorteile überzeugen. Die Betriebe, die früh auf diese Technologie setzen, verschaffen sich einen Wissensvorsprung und können besser auf Wetterextreme, Preisdruck und Umweltauflagen reagieren.

Kurz gesagt: jeder landwirtschaftliche Betrieb, der seine Produktion effizienter, umweltschonender und zukunftssicher gestalten will, kann vom Einsatz der Drohnentechnologie profitieren. Besonders deutlich werden die Vorteile jedoch bei den genannten Zielgruppen in Niedersachsen:

Dürre- und nährstoffgeplagte Standorte, die durch Drohnen mehr aus wenig machen – präzise Aussaat und Analyse helfen, jede Ressource optimal zu nutzen.

Hochleistungs-Äcker, die mit Drohnendaten das letzte Quäntchen Ertrag herauskitzeln und gleichzeitig nachhaltiger wirtschaften (Teilflächengenauigkeit, schnellere Abläufe).

Schwieriges Gelände, wo Drohnen überhaupt erst gleichwertige Bewirtschaftung ermöglichen – ohne Bodendruck, mit weniger Personalaufwand und verbesserter Übersicht.

Wenn Sie sich in einer dieser Kategorien wiedererkennen (und das tun die meisten Betriebe irgendwo zwischen diesen Extremen), dann lohnt es sich, Agrardrohnen in der Landwirtschaft für den eigenen Betrieb in Betracht zu ziehen. Die Dienstleistungen von MaxCoreTech unterstützen Sie dabei professionell: Von der Aussaat per Drohne (z. B. Zwischenfrüchte, Untersaaten, selbst Düngerstreuung) über die Multispektralanalyse per Drohne bis hin zur Ausbringung von Nützlingen – all diese Angebote sind landesweit in Niedersachsen verfügbar und werden an Ihre Bedürfnisse angepasst.

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Einführung von Drohnentechnik bei Landwirtinnen und Landwirten oft einen Aha-Effekt auslöst: Plötzlich sieht man den eigenen Betrieb mit anderen Augen (nämlich aus der Luft) und erkennt neue Potenziale zur Optimierung. Gleichzeitig spüren Sie sofort die praktischen Erleichterungen – weniger schwere Maschinen auf dem Acker, weniger Stress bei Arbeitsspitzen und ein gutes Gefühl, innovativ und nachhaltig zu arbeiten.

MaxCoreTech hilft Ihnen als Partner bei jedem Schritt: von der Beratung, welche Felder und Anwendungen am meisten bringen, über die Durchführung der Flüge bis zur Aufbereitung der Daten. So können Sie sich aufs Wesentliche konzentrieren – Ihre Produktion – und wir liefern Ihnen die Technologie und Expertise. Agrardrohnen in der Landwirtschaft sind kein Zukunftstraum mehr, sondern längst im realen Einsatz angekommen – nutzen Sie diese Chance, um Ihren Betrieb in Niedersachsen auf das nächste Level zu heben.